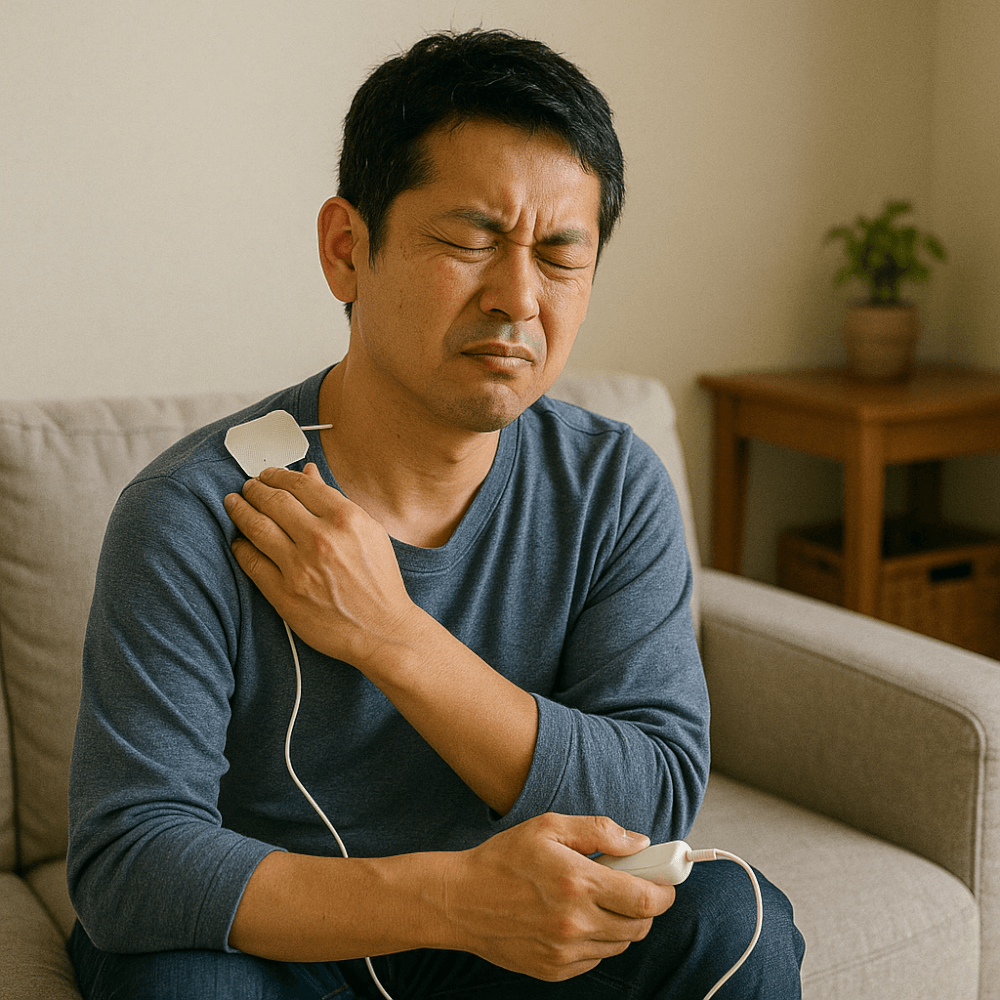

「最近、肩や腰のケアに低周波治療器を取り入れる人が増えています。しかし、使いすぎると皮膚に赤みやかぶれが出たり、筋肉や神経に思わぬダメージを招いてしまうことがあるのをご存じでしょうか?日本整形外科学会によると、推奨される1回の使用時間は【15〜30分】が目安とされていますが、つい長時間連続で使ってしまった経験はありませんか。

特に日常的に肩や腰の不調を感じる方は、「もっと長く使えば早く楽になるはず」と考えがちですが、パッドを貼ったままの過剰な使用や、強すぎる出力設定によって、筋肉の損傷や自律神経の乱れといったリスクも指摘されています。

「本当に自分の使い方は安全なのか」「毎日使っても大丈夫?」と疑問を抱えていませんか?この記事では、低周波治療器の仕組みと正しい使い方、使いすぎが引き起こす具体的なリスク、そして安全かつ効果的な活用法まで徹底的に解説します。

知らずに続けていると、大切な身体に思わぬ負担がかかることも。

正しい知識をしっかり押さえて、快適かつ安心なセルフケアを目指しましょう。最後まで読むことで、あなたの不安や疑問をきっと解消できます。

- 低周波治療器を使いすぎると起こるリスクと正しい使用法の徹底解説

- 低周波治療器を使いすぎると発生する具体的なリスクと症状の科学的解説

- 低周波治療器を使いすぎると起こる過剰使用の原因分析と使いすぎやすい状況の把握

- 低周波治療器を使いすぎると防げる!効果的な使い方と理想的な使用頻度・時間設定

- 低周波治療器を使いすぎると危険な部位と対象者―安全確保のための注意点詳細

- 低周波治療器を使いすぎると困らない!市場で評価の高い製品比較と選び方ガイド

- 低周波治療器を使いすぎると起こるトラブル対処法と医療機関受診のタイミング

- 低周波治療器を使いすぎると実感できる?最新研究と今後の技術動向

- 低周波治療器を使いすぎると気になるQ&A形式の疑問解消集

低周波治療器を使いすぎると起こるリスクと正しい使用法の徹底解説

低周波治療器とは何か―基本的な仕組みと種類の理解

低周波治療器は、皮膚に貼付した電極パッドから低周波の電気刺激を流し、筋肉や神経に作用するヘルスケア機器です。主に肩こりや腰痛、筋肉の張りなどを緩和する目的で家庭用から医療用まで幅広く利用されています。一般的にはパナソニックやオムロンなどのメーカーの製品が人気で、症状や目的に応じて多彩なプログラムや強さ調整機能が搭載されています。自宅で気軽に使える点が多くのユーザーから支持されていますが、使い方を誤ると副作用やリスクが生じるため、基本的な構造や仕組みを理解した上で正しく活用することが大切です。

低周波治療器の動作原理と電気刺激の特徴

低周波治療器は、一定の周波数で微弱な電流を流し、筋肉や神経を刺激して筋肉収縮と血流促進を促します。電気刺激は筋繊維に直接働きかけ、痛みのもとである老廃物の排出や組織の修復を助ける効果があります。強度や出力を高くしすぎると違和感やピリピリ感、逆に筋肉や皮膚へのストレスが増大するため注意が必要です。症状や部位によって最適なモードやパッドの貼り方を選ぶことが重要で、こむら返りや坐骨神経痛などをケアする際も適切な出力設定と使用時間の管理が効果のポイントとなります。

周波数の役割と神経・筋肉への影響を専門的に解説

低周波治療器が用いる周波数帯域は1~1000Hzが主流です。低い周波数では主に筋肉を刺激し、血行促進や筋肉のコリの緩和に寄与します。高めの周波数は神経への刺激が強まり、痛み緩和やリラクゼーション効果が期待できます。ただし、長時間や強すぎる出力で使用すると、神経過敏や筋肉への過負荷、皮膚トラブルが発生することもあるため、「強さの目安」を超えないことが大切です。パッドの貼付部位が心臓や首、脇の下の場合は特に注意が必要です。

家庭用と医療用低周波治療器の違いと選び方

家庭用低周波治療器は、使いやすさや安全機能を重視して設計されており、強度や時間設定もシンプルです。オムロンやパナソニックなど、信頼性の高いブランドが多く、初めての方でも安心して使えます。一方、医療用は症状や施術内容に応じて細かな調整ができ、高出力や多彩なモードが存在します。専門知識が必要なため、医療従事者の管理のもとでの使用が前提です。

各用途のメリット・デメリット比較と使用シーンの違い

| 種類 | メリット | デメリット | 主な使用シーン |

|---|---|---|---|

| 家庭用 | 手軽・簡単・安全機能搭載 | 強度や機能が限定される | 日常的な肩こりや腰痛のケア、セルフケア |

| 医療用 | 強力な出力・専門的モード・多機能 | 専門知識が必要・誤用によるリスクが高い | リハビリや慢性症状の治療 |

低周波治療器の主な効果と期待できる症状改善

低周波治療器の最大の魅力は、筋肉疲労の軽減や血行促進、痛み緩和といった身体への負担の少ない効果です。血流を促すことで老廃物を除去しやすくなり、筋肉の張りやこむら返り、肩甲骨周辺のコリ、坐骨神経痛などにも効果が見込まれます。症状や目的に合わせてパッドの貼り方や部位を変えることで、全身のさまざまな悩みにアプローチできます。ただし、効果を高めるには、用法・用量を守り、肌トラブルや筋肉への負荷を軽減するための工夫が不可欠です。

筋肉疲労軽減、血行促進、痛み緩和のメカニズム詳細

筋肉へ電気刺激を加えることで、微細な収縮と弛緩反応が起き、自然なマッサージ効果が発現します。これにより筋肉にたまった疲労物質が代謝・排出されやすくなり、慢性的な肩こりや腰痛、ふくらはぎの張りなどが和らぎます。また神経への刺激は痛みの伝達を一時的に遮断し、不快感を減少させます。趣味や仕事などで同じ姿勢を長く続ける方にもおすすめでき、特に湿布の上や皮膚の弱い部位では十分な注意が必要です。 継続的な効果を引き出すためにも、正しい使い方とパッド管理を心がけてください。

低周波治療器を使いすぎると発生する具体的なリスクと症状の科学的解説

皮膚トラブルの症状と発生メカニズム

低周波治療器を使いすぎると、肌にさまざまなトラブルが現れることがあります。特に電極パッドを長時間貼り続けることは、皮膚への負担が大きくなります。汗や汚れによるパッドの接触不良が刺激を強めることも。皮膚の赤み、かぶれ、違和感は主な初期症状であり、放置すると低温やけどへと進行するリスクもあります。また、湿布やクリームの上からの使用や、劣化した粘着パッドの利用も肌への大きなダメージにつながります。清潔なパッドを短時間ずつ使い、使用部位も日ごとに変えることが予防のポイントです。

赤み、かぶれ、低温やけどの発症原因と予防策

皮膚トラブルが発生する主な原因は、パッドの貼付時間超過や頻繁な同部位使用、過剰な出力設定です。汗や湿布の上から使うと通電が不安定になり、肌への刺激が増加します。低温やけどは長時間の弱い刺激が原因で、気づきにくい点が特徴です。予防には、1回あたり15~30分の使用を守り、パッドの粘着部を丁寧にケアすることが必要です。皮膚に赤みや痒みが出た場合はすぐに使用を停止し、症状が続く場合には医師に相談しましょう。

筋肉疲労と組織損傷:過剰刺激が及ぼす影響

低周波治療器は筋肉を断続的に刺激して血行を促進しますが、使いすぎると筋肉に想定以上の負荷がかかり、痛みや倦怠感が残ることがあります。筋肉の過度な収縮により繊維の微小損傷や炎症が発生することも。筋肉痛だけでなく、機器の強さやプログラムを高く設定したまま長時間利用することで、筋力低下を感じる場合もあるため注意が必要です。特に高齢者や運動不足の方は無理な設定や連続使用を避けるべきです。

筋繊維へのダメージや筋力低下の具体例とリスクレベル

筋繊維が過度の電気刺激を受けることで、以下の症状が出やすくなります。

| リスク | 具体例 | 対処策 |

|---|---|---|

| 筋肉痛や腫れ | 過剰出力・長時間パッド貼付 | 使用時の強度・時間調整 |

| 筋力低下 | 繰り返し同部位への刺激 | 数日おきの部位変更 |

| こむら返り | ふくらはぎや足への連続使用 | 連続使用は控える |

このようなリスクを回避するため、取扱説明書に記載された使用条件やメーカーごとの目安(例:パナソニック、オムロン製品の強度目安)を守り、身体の状態に合わせて調整しましょう。

神経系への影響:神経過敏と自律神経の乱れ

低周波治療器の使いすぎで、神経に持続的な刺激が加わるとビリビリ感や違和感が残る場合があります。特に首や脇の下、背中、心臓付近への過度な利用は神経を過敏にしやすく、疲労感やめまいの原因となることもあります。一方、ごく稀に自律神経が乱れ、体温調節や発汗異常などの全身症状を訴えるケースも報告されています。頻繁に違和感や不快な感覚が続く場合は、早めに使用を中止し、必要であれば専門医に相談しましょう。

ビリビリ感の残存や稀に起こる自律神経障害の事例紹介

神経過敏によるビリビリ感は、使用直後に一時的に現れることが多く、通常は時間経過とともに消失します。ただし、強い刺激を継続的に与えた場合は数時間から数日続くこともあり、特にオムロンなど出力が選べる治療器で高出力を選んだ際に起こりやすくなります。自律神経が乱れた場合には、次のような症状が見られます。

- 強い眠気やだるさ

- 手足のしびれ

- 動悸や血圧の変化

このような異常があった場合はすぐに使用をやめ、安静を保ちながら症状の経過を確認してください。

低周波治療器を使いすぎると起こる過剰使用の原因分析と使いすぎやすい状況の把握

適切な使用が求められる低周波治療器ですが、過剰に使いすぎてしまう原因にはさまざまな状況があります。特に日常的な肩こりや腰痛、ふくらはぎのこむら返りなどの症状を早く和らげたいという思いから、一日に何度もパッドを貼り替えたり、同時に複数部位で連続使用してしまうケースが増えています。また、人気製品の性能やパワーに頼り、出力や使用時間を自己判断で増やすと皮膚や筋肉へのリスクが高まります。オムロンやパナソニックなどの比較ランキング上位機の高機能設定に過信せず、自分の体質や症状に合った適切な使い方を心がけましょう。

不適切なパッドの貼り方とリスク増大の関連性

低周波治療器のパッドを貼る部位や方法を誤ると効果が得られないばかりか健康被害のリスクも増加します。特にパッドの貼り方が適切でない場合、刺激が分散せず一点に集中しやすくなり、皮膚の赤みやかぶれ、低温やけどなどのトラブルにつながります。さらに、劣化したパッドや清潔でない状態のまま使用すると粘着部から雑菌が繁殖し、皮膚炎症状が現れることもあります。出力を強くしすぎたり、濡れた肌や汗をかいた状態でパッドを貼ると、電流が均等に流れず異常な刺激となって危険です。

首、肩甲骨、ふくらはぎ等部位別の危険な貼付け例

| 貼付部位 | よくある危険な貼り方 | 推奨されない理由 |

|---|---|---|

| 首の後ろ | 気管や大動脈の近く | 重大な健康リスクや過度な刺激が懸念 |

| 肩甲骨 | 骨の上や同じ場所の連続貼付 | 局所的なやけどや皮膚炎症 |

| ふくらはぎ | 長時間同部位へ密着 | 足のむくみや血流障害のリスク |

1日に複数回・複数部位への連続使用による弊害

痛みを早く解消したいと感じると、1日に何度も低周波治療器を使いたくなります。しかし連続使用や複数部位への同時使用は、筋肉・皮膚への過剰な刺激につながります。強い刺激は一時的な快感をもたらすものの、使いすぎると筋繊維の損傷や慢性的な筋疲労につながる恐れもあります。特に家庭用電気治療器は毎日の定期的な使用前提で設計されているため、説明書の範囲以上の利用は避けましょう。人気製品やランキング上位機でも、個人の体力や年齢に合わせた適量を意識することが大切です。

使用頻度と同時使用数の目安とオーバーユースの防止策

- 1部位あたりの使用目安時間:15~30分程度

- 1日の使用回数:多くても2~3回まで

- 4箇所以上の同時使用や広範囲への貼付けは避ける

- 使用部位・時間は毎日同じ箇所にならないようにローテーションする

- オムロンやパナソニックなど機種ごとの説明書を必ず確認し厳守する

誤解されやすい使い方や誤った習慣の解消

低周波治療器に関する誤った使い方は意外に多く、リスクを高めてしまいます。たとえば湿布の上から直接パッドを貼ると、皮膚が過敏になりやすく赤みやかぶれ、低温やけどにつながります。また金属類(時計、指輪、ネックレスなど)が接触したまま利用するのも電流の流れを変えてしまうため危険です。さらに、心臓付近や脇の下、陰部などのデリケートな部位には絶対に使用しないことが必要です。これらは副作用や重大なトラブルのリスクを排除するためにも必ず守るべき注意点です。

湿布の上、金属類との併用など避けるべき使用環境

| 避けるべき環境 | リスク例 |

|---|---|

| 湿布やクリームが塗布された状態 | 皮膚過敏・かぶれ・発疹の増加 |

| 金属類を身につけたまま | 異常な電流集中・火花・軽度のやけど |

| 入浴や大量発汗直後 | パッドのズレ・通電ムラによる怪我や刺激の過剰 |

| ベッドや布団の中での利用 | 長時間気付かずにつけっぱなしによる皮膚障害、多汗リスク |

低周波治療器を使いすぎると防げる!効果的な使い方と理想的な使用頻度・時間設定

低周波治療器を使いすぎると、皮膚トラブルや筋肉への過剰な刺激による逆効果、さらには神経過敏や自律神経への影響など多くのリスクが発生します。安全に最大限の効果を得るためには、部位別の推奨方法や時間設定、年齢や体調に応じた使い方を知ることが不可欠です。オムロンやパナソニックなど人気メーカーの製品や、「低周波治療器 使いすぎると どうなる」といった疑問の解消にも役立つ、実践的なポイントを詳しく解説します。

部位別推奨使用方法と強さ調整のポイント

部位ごとに適した使い方を守ることで、低周波治療器の効果を無理なく引き出せます。

肩や腰、膝、ふくらはぎなど各部位では次の表の目安を参考にしましょう。

| 部位 | モード例 | 強さ目安 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 肩・肩甲骨 | もみ、たたき | 中~やや弱め | 肩甲骨周りはパッド位置をずらして皮膚負担を軽減 |

| 腰 | もみ・振動 | 中程度 | 腰痛時は長時間避け短時間で様子を見ながら |

| 膝 | たたき・やや強 | 中~強 | 関節部分は周辺の筋肉を中心にパッドを貼る |

| ふくらはぎ | リズム・弱 | 弱~中 | 足がつる場合は短時間から始める |

- 強度設定は痛みを感じないレベルが基本です。出力を急に上げず、慣れてきてから微調整してください。

- 異常があればすぐ使用をやめ、皮膚や筋肉の状態を観察しましょう。

1回の使用時間や1日の使用上限の設定例

効果と安全性を両立するためには、使用時間や頻度に明確な目安が必要です。

- 1回の使用は15〜30分まで

- 1日に2〜3回までを推奨

- 同一部位への連続使用は控える(最低1時間以上空ける)

根拠となるポイント

- 長時間の連続使用は「皮膚炎」や「低温やけど」リスクを高めます。

- 筋肉疲労や痛みの悪化の要因にもなるため、メーカーや医療機関のガイドラインを守りましょう。

初めて利用する場合や強い刺激に慣れていない方は、10分程度から始めて体調にあわせて調整するとより安全です。

年齢や体調に応じた安全な使用法

低周波治療器はユーザーの年齢や健康状態によっても使い方に配慮が必要です。

特に注意が必要なケース

- 高齢者

- 皮膚や筋肉がデリケートなため、最弱モード&短時間スタートが安心です。

- 持病を持つ方(心臓疾患・不整脈・ペースメーカー植込み者)

- 医師の確認なしの使用は絶対に避けてください。心臓や背中、首の後ろ周辺は使用禁止。

- 妊婦

- お腹や腰、骨盤周辺への使用は控え、かかりつけ医に相談してから利用する必要があります。

小児や感覚の鈍い場所への使用も慎重に行い、どんな場合も体調に異変を感じたら必ず中止することが重要です。安全性を最優先にし、正しい使い方を続けましょう。

低周波治療器を使いすぎると危険な部位と対象者―安全確保のための注意点詳細

心臓周辺、脇の下、金属部位への使用禁止の理由

低周波治療器は強い電気刺激を筋肉に与えるため、心臓周辺や脇の下、体内金属がある部位での使用は禁止されています。心臓周辺では電気が心臓のリズムに悪影響を及ぼし、不整脈や心停止のリスクが高まります。脇の下には血管や神経が集中し、予期せぬ神経刺激やけいれんを引き起こす可能性があります。金属部位(人工関節や金属プレートがある部分)では電流が想定外に集中しやすく、皮膚や組織への過度な刺激が生まれるため、重篤な副作用を招くことがあります。

下記の表で主な禁止部位をまとめます。

| 禁止部位 | 禁止理由 |

|---|---|

| 心臓周辺 | 不整脈・心停止のリスク |

| 脇の下 | 重篤な神経や血管への影響 |

| 体内金属部位 | 電流集中による火傷・組織損傷リスク |

| 頭部・首 | 脳や重篤な神経障害リスク |

心臓ペースメーカー装着者や不整脈患者のリスク説明

心臓ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)を装着している方は、低周波治療器の電気刺激が機器の誤作動を誘発する危険性があります。不整脈や心疾患をお持ちの方も、微弱な電流であっても症状が悪化するケースが報告されています。医療機器装着者や不整脈の既往がある方は絶対に使用しないでください。

妊娠中・持病のある方の使用制限

妊婦や特定の持病をもつ方は、通常よりも身体が敏感なため、低周波刺激によるリスクが高まります。特に妊娠初期や妊娠中は腹部および背中の使用が厳禁です。子宮や胎児に予期せぬ悪影響が及ぶことがあります。また、持病としててんかん・皮膚疾患・神経疾患を持つ方も、低周波の刺激で発作や悪化を招く可能性があるため、特別な注意が不可欠です。

次のような状態に該当する方は、使用前に必ず医師にご相談ください。

- 妊娠中または妊娠の可能性がある方

- てんかんや脳障害の既往がある方

- 重度の皮膚炎や湿疹がある方

- 重篤な高血圧や血行障害の持病がある方

医師相談の必須ケースと使用前の事前確認ポイント

低周波治療器のご利用前に以下を確認してください。

| チェック項目 | 解説 |

|---|---|

| 妊娠中・妊娠可能性 | 原則使用不可、医師確認が最優先 |

| ペースメーカー・ICD装着の有無 | 絶対に使用不可 |

| 既往症(不整脈・てんかん等) | 必ず担当医と相談 |

| 皮膚トラブルや湿疹の有無 | 症状のある部位には貼らない |

| 金属インプラントや人工関節の有無 | 持っている場合は使用不可 |

湿気の多い環境や使用禁止の部位に関する安全指導

湿気の多い環境や入浴後は、皮膚や電極パッドが水分を多く含むことで刺激が強くなり、低温やけどや発疹、かぶれを引き起こしやすくなります。また、湿布の上からの使用も皮膚トラブルの原因となるので避けてください。貼る前に皮膚をよく乾かし、パッドも清潔なものを使用しましょう。

安全に使用するためのポイント

- 濡れた肌には絶対にパッドを貼らない

- 湿布や軟膏を塗った部位は避ける

- 体調が優れない時や熱がある時は使用しない

- 使用後は肌トラブルがないか確認する

正しい使用場所、時間、管理を遵守し、万一違和感や痛みを感じたらすぐに使用を中止し、必要があれば医師に相談することが大切です。

低周波治療器を使いすぎると困らない!市場で評価の高い製品比較と選び方ガイド

オムロン、パナソニック等主要メーカーの機能比較

低周波治療器は家庭用医療機器として様々なメーカーから発売されており、機能面では製品ごとに独自の工夫が見られます。オムロンやパナソニックの最新モデルでは、4つ以上のモード搭載や強さ段階調整が可能です。操作性についても、直感的なタッチパネルや大型ディスプレイ、ワンタッチで切替できるシンプルな設計など、使う人の快適さを意識した進化があります。特定部位への専用モードや、お腹やふくらはぎ、首用モードのように用途別に細かな調整ができる製品も増えており、機能と使いやすさの両面から比較検討が重要です。

| メーカー | モード数 | 強さ調節 | 操作性 | 特長 |

|---|---|---|---|---|

| オムロン | 4~5種 | 10~20段階 | タッチ式/ボタン | 肩甲骨や首向け専用モード充実 |

| パナソニック | 3~6種 | 段階調節 | ダイヤル式 | コンパクト設計・静音性重視 |

| サンマ | 4種 | 15段階 | シンプル操作 | 家庭用低価格モデル |

ユーザー評価と専門家レビューを踏まえたおすすめモデル

市場で人気のモデルは、実際の体験談や口コミ評価で信頼性が裏付けられています。たとえばオムロンのHV-F021は首や肩甲骨、ふくらはぎなど部位ごとに貼り方が工夫しやすく、粘着パッドの耐久性ややさしい出力に高評価が集まっています。「低周波治療器は効果ない」と感じる声もありますが、使用目的や部位、強さ設定次第で体感が大きく異なるため製品選びが大切です。耐久性や粘着パッドのコスパ、口コミで特に評価されているポイントは下記の通りです。

| モデル名 | 口コミ評価 | 耐久性 | 体験談で多い声 |

|---|---|---|---|

| オムロン HV-F021 | ★4.5 | パッド約30回使用可 | 肩こり・こむら返り緩和に好反応 |

| パナソニック EW-NA | ★4.2 | パッド30回以上 | 操作簡単・首回りに心地よい刺激 |

| サンマ WH-82H | ★4.0 | 20回程度 | お腹や背中への貼り替えが便利 |

購入時注意点とコストパフォーマンス評価

低周波治療器を選ぶ際は価格帯・保証内容・付属品の3点で比較することが重要です。例えばオムロン特定シリーズは2年保証がつき、替えパッドや収納ケースが付属していることが多いためコストパフォーマンスが向上します。購入前には、パッドや電極の追加購入費用、操作パネルの故障時サポート対応なども確認しておきましょう。下記の観点が失敗しない選び方のポイントです。

- 価格帯の目安

- エントリーモデル:3,000~5,000円

- 多機能モデル:6,000~12,000円

- 保証内容

- 1年~2年の本体保証が一般的

- 故障時のメーカー修理対応

- 付属品

- 替えパッドの有無

- 携帯用ケースやコード

正しい知識と比較に基づいて、ご自身の症状や使用頻度に最適な低周波治療器を選ぶことが、健康的で快適なセルフケアにつながります。

低周波治療器を使いすぎると起こるトラブル対処法と医療機関受診のタイミング

皮膚炎や筋肉痛など発症時の初期対応方法

低周波治療器を使いすぎた場合、皮膚炎や筋肉痛、赤みやヒリヒリ感などの症状が現れることがあります。使い過ぎによるトラブルが発生した際は、まず該当部位での使用をすぐ中止しましょう。早期対応が悪化防止に不可欠です。

以下は主な初期症状と自宅でできるセルフケアの対応例です。

| 症状例 | 自宅でできる対応 |

|---|---|

| 赤み・かゆみ | パッドを外し、冷やしたタオルで軽く冷却 |

| ヒリヒリ感 | 刺激のない保湿クリームで優しく保護 |

| 筋肉痛 | 患部の安静、強い痛みや腫れは冷やす |

自宅でできる処置と悪化防止の手順

- 治療器の使用をストップ

- 患部を清潔にして刺激を避ける

- 無理なマッサージや温熱療法は行わず安静にする

- パッドを定期的に交換し、肌を十分に乾かしてから貼る

皮膚のただれや炎症が悪化する場合は自宅での対応をやめ、早めに専門医に相談してください。

医療機関への受診が必要な症状の見分け方

低周波治療器の悪影響で次の症状が見られる場合は、すみやかに医療機関を受診しましょう。

- 強い赤みや水ぶくれ、低温やけど

- 動かせないほどの筋肉の痛みやつっぱり

- ビリビリ感やしびれが長時間続く

- 出血、湿疹などの重い皮膚症状

特に、症状が改善しない場合や拡大傾向がみられる場合は、自己判断せず適切な診療を受けることが大切です。

整形外科や皮膚科など相談すべき専門科の案内

| 症状 | 相談先の目安 |

|---|---|

| 皮膚の異常 | 皮膚科 |

| 筋肉の強い痛み | 整形外科 |

| 感電・ビリビリ感 | 内科、整形外科 |

| 心臓周辺の違和感 | 内科、循環器科 |

また、心臓疾患がある場合や不整脈の方は先に医師に相談した上で治療器を使用してください。

トラブル予防のための日常管理とケア方法

低周波治療器によるトラブル予防には、日常管理が最も重要です。以下の点を習慣づけていきましょう。

- 1回15~30分、1日数回までを目安にする

- 同じ部位への連続使用を避け、毎回部位を変える

- 強さ設定は中レベル以下から始めて様子を見る

- 使用前後でパッドと肌を清潔に

- 消耗したパッドは新しい物へ早めに交換

- 湿布やクリームとの併用は避ける

また、脇の下や首の後ろ、心臓や陰部など敏感部位には使用しないよう注意が必要です。体質や症状に合わせ、適正な使い方を守ることが安全に効果を得るコツです。

低周波治療器を安全・快適に使うためにも、必ず製品の取扱説明書と医療機関の指示を確認してください。

低周波治療器を使いすぎると実感できる?最新研究と今後の技術動向

国内外の研究報告に見る新たな治療効果の可能性

近年、低周波治療器の活用は国内外で研究が進められています。とくに筋肉のこりや慢性的な腰痛、坐骨神経痛に対して、20分の使用を1日2回までとする適切な頻度での治療が痛みの軽減に有効である報告が増加しています。しかし、使いすぎると皮膚障害、筋肉の過緊張、刺激部位の違和感などリスクが顕著になることも明らかになっています。

筋肉疲労回復や慢性痛改善には、パッドの貼り方や刺激の強さも重要です。たとえば肩甲骨やふくらはぎ、腰部での効果が多く報告されており、医療現場では患者の個別症状に合わせて使用時間や出力レベルを調節しています。パナソニックやオムロンのような著名製品では、過剰使用防止機能が強化されています。

筋肉疲労回復や慢性痛改善に関する最新知見

研究結果から見える最適な利用方法は以下の通りです。

| 推奨部位 | 適切な使用目安 | 主な効果 |

|---|---|---|

| 肩・肩甲骨 | 15~20分/回 | 筋緊張緩和・血流促進 |

| 腰・背中 | 15~30分/回 | 慢性痛軽減・可動域増加 |

| ふくらはぎ | 10~20分/回 | こむら返り予防・疲労回復 |

強すぎる出力や連続長時間利用は筋繊維の損傷や皮膚炎症のリスクとなるため、製品マニュアルの指示を順守することが重要です。

高周波治療器など関連医療機器との違いと未来展望

低周波治療器と高周波治療器は、主に刺激の深さと用途が異なります。低周波は筋肉表層への直接刺激による血行促進・痛み緩和、高周波はより深部組織への加温効果や可動域の改善が期待されます。

現在、家庭用電気治療器の中でもパナソニックやオムロン、最新のウェルネ製品などは使用部位の自動認識や安全機能の進化が著しく、使いすぎを防止するインターバル機能・出力自動調整機能などを搭載しています。

高周波治療器おすすめ機種や技術進化の解説

| 製品名 | 主な特徴 | 推奨用途 |

|---|---|---|

| オムロン 低周波治療器 HV F230 | 多彩なモード・自動停止機能 | 家庭での筋緊張緩和 |

| パナソニック 高周波治療器 | 深部温熱・肌あたりがマイルド | 関節まわり・大腿部 |

| ウェルネ 電気治療器 | 出力自動調整・パッド劣化検知 | 全身の使い分け |

最新機器の活用により、自分の身体状況に合った安全な治療が身近になりつつあります。

実際の臨床現場から見た今後の利用可能性

整骨院・リハビリ現場でも、使いすぎによる副作用防止と個人ごとの適応指導が進んでいます。現場で重視されるのは効果的な貼り方・適量の刺激・患者自身の感覚を大切にすることです。脇の下や首、心臓付近など危険部位への使用や、粘着性能が落ちたパッドでの施術は避けられています。

また、最新技術を備えるランキング上位商品では、臨床データと連動した最適出力の提示や低周波治療器の副作用・デメリット回避に役立つ情報提供が進化しています。日々のセルフケアや慢性痛の管理の選択肢として、今後も注目が高まっています。

低周波治療器を使いすぎると気になるQ&A形式の疑問解消集

低周波治療器を使いすぎると起こる症状は?

低周波治療器を使いすぎると、皮膚のかぶれや赤み、低温やけど、筋肉の痛みや疲労感、まれに神経過敏などの症状が出ることがあります。特に同じ部位に長時間パッドを貼ると皮膚トラブルのリスクが高まります。また、強い出力や使用時間の超過によって筋肉が損傷し、一時的に筋力低下や痛みも生じます。

主な症状一覧

| 症状 | 内容 |

|---|---|

| 皮膚トラブル | 赤み・かぶれ・低温やけど |

| 筋肉の損傷 | 筋肉痛・筋力低下・疲労感 |

| 神経刺激 | ビリビリ感、まれに自律神経の異常 |

無理な連続使用は避け、症状が出た時はすぐに使用を中止しましょう。

毎日低周波治療器を使っても大丈夫か?

正しい方法であれば毎日の使用は可能ですが、1回20〜30分を限度とし、同じ部位の連続使用や高出力での過度な利用は避けてください。メーカーごとの推奨時間や注意書きを必ず確認することが重要です。特にパッドを4箇所同時に使う場合や高齢者、持病がある方は、過剰な負担を避けましょう。

より安全に利用するコツ

- 強さは低めから始める

- 肌や筋肉のコンディションを確認する

- パッドは毎回清潔なものを使用する

低周波治療器の効果が感じられない時の原因は?

効果を感じられない場合、パッドの貼る位置や強さ設定、使用時間の問題が考えられます。また、低周波治療器のモデルによっても出力や機能が異なるため、目的や症状に合わせて製品を選ぶことも大切です。

改善のポイント

- 適切な部位に正しくパッドを貼る

- 出力やモードの設定を調整する

- パッドの粘着が弱いと効果が減少

人気のオムロンやパナソニック製品などを比較・検討するのもおすすめです。

どの部位に貼るのが一番効果的か?

痛みやコリが気になる箇所に貼るのが基本ですが、部位によって貼り方や強さが違います。肩こり、腰痛、ふくらはぎの疲労、坐骨神経痛など用途別に使い分けましょう。心臓周囲、首の後ろ、脇の下、陰部には貼らないでください。

部位と貼り方の例

| 症状・用途 | 推奨部位と貼り方 |

|---|---|

| 肩こり | 肩甲骨周辺、首筋 |

| 腰痛、座骨神経痛 | 腰、臀部、ふともも裏 |

| ふくらはぎ | ふくらはぎの筋肉 |

貼る場所は毎回変えると皮膚ケアにもなります。

低周波治療器の強さはどの程度に設定すべきか?

強さは心地よいと感じるレベルを目安にしてください。痛みや不快感があれば強すぎます。特に初めて使う場合は「弱」や「低」から調整し、慣れてきたら徐々に強めましょう。パッドの劣化や乾燥も刺激が強くなる原因のひとつです。

- 初回は必ず低出力でスタート

- 自分にあった刺激の強さを探す

- 痛い、熱い、違和感があれば即中止

皮膚トラブルが起こった場合の対処方法は?

皮膚に赤み、かゆみ、ヒリつき、かぶれなどのトラブルが出た場合、すぐに使用をやめ、パッドを外して患部を清潔に保つことが大切です。冷やして様子を見ても改善しない場合や、痛み・水疱が起きた際は皮膚科を受診しましょう。

皮膚トラブル時の対応

- 直ちに使用を中止

- ぬるま湯でやさしく洗う

- 必要に応じて保湿や冷却

- 長引く場合は医療機関受診

妊娠中に使ってもいいのか?

妊娠中の使用は原則避けましょう。とくにお腹や腰まわりへの通電は胎児への影響が否定できません。メーカーも多くの場合「妊娠中の使用不可」としています。安心・安全のためにも主治医と必ず相談してください。

家庭用と医療用の違いは何か?

家庭用は操作が簡単で安全機能や自動停止機能が充実していますが、医療現場で使われる医療用は出力が高く、専門家が症状や目的に合わせて使い分けます。家庭用としてはオムロンやパナソニックの商品が人気で、日常の痛み緩和や筋肉のリフレッシュに最適です。

比較表

| 項目 | 家庭用 | 医療用 |

|---|---|---|

| 出力 | 低~中 | 中~高 |

| 操作 | 簡単 | 専門家が操作 |

| 用途 | 肩こり、腰痛、筋肉疲労 | リハビリ、治療、専門施術 |

| 代表メーカー | オムロン、パナソニックなど | 各メーカー医療機器部門 |

自宅ケアは家庭用を選び、医療用は専門家の管理下で使用しましょう。