突然、「鎖骨の下を押すと痛い」と感じて、不安になっていませんか?

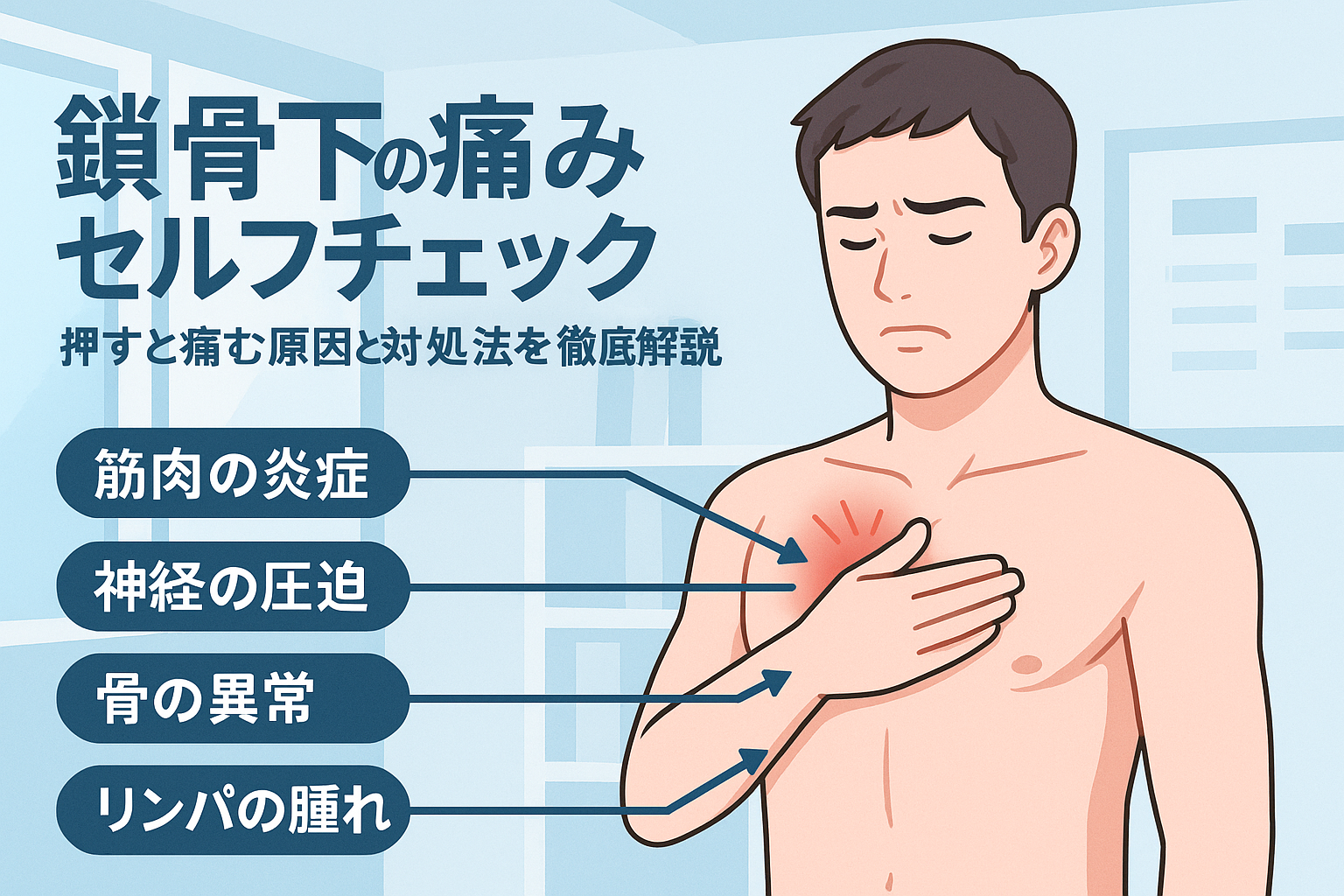

鎖骨下の痛みは、【筋肉や靭帯の炎症】【約70%が肩こりや姿勢不良によるもの】、神経が圧迫される【胸郭出口症候群】、そしてリンパ節や内臓疾患まで、多くの原因が存在します。特に胸郭出口症候群は、女性やデスクワーク中心の方に多くみられ、肩や腕のしびれ・違和感を伴う例も後を絶ちません。

「この程度の痛みだから…」と放置していると、重篤な内臓疾患や腫瘍が隠れている場合も。実際に、鎖骨下の異常が早期発見につながる疾患は年々増加し、専門医の診断が必要になるケースは近年も多く報告されています。

「どこに相談すればいい?」「自宅でできる対策はある?」と悩むあなたのために、本記事では押すと痛い鎖骨下の原因別の特徴や、セルフチェック方法、病院選び、最新知見に基づく具体的な対処法まで徹底解説。最後までご覧いただくことで、日常の痛みが不安から安心へと変わる道筋が必ず見つかります。

気になる痛みは、正しい知識と行動で一日も早く解消しましょう。

鎖骨の下は押すと痛い原因の総合的な理解

鎖骨の下を押すと痛みを感じる場合、その背景にはいくつかの原因が考えられます。代表的なものは筋肉や靭帯の緊張・炎症、神経の圧迫、リンパ節の腫れや炎症、内臓疾患など多岐にわたります。痛みが現れる場所や痛み方によって、予想される異常部位や症状も異なります。普段から肩こりがある方やスポーツ・デスクワークなど長時間同じ姿勢が多い方は注意が必要です。左右どちらかだけが痛い場合や、他にもしびれ・腫れ・発熱などの症状がある時は、重要なサインとなることがあります。こうした場合は自己判断を避け、医療機関で早めに相談しましょう。

鎖骨の下は押すと痛い原因分類別詳細解説

痛みの背景には、筋肉や靭帯の問題、神経の障害、リンパ節の腫れ、内臓の異常が複雑に絡み合うことがあります。それぞれの原因をより詳しく見ていきましょう。

筋肉や靭帯・肩こり由来の痛みの特徴とメカニズム

筋肉や靭帯が原因で痛みを感じる場合、肩こりやデスクワークによる長時間の姿勢不良が引き金となることが多いです。肩甲骨周辺や大胸筋、鎖骨下筋が緊張すると、その周辺を押すと痛みを自覚しやすくなります。マッサージやストレッチで一時的に症状が改善する場合は、筋肉の疲労や緊張が主因です。肩こりや筋肉疲労による痛みは、動作によって悪化・軽減するのが特徴であり、デスクワークやスマホ操作が多い方は注意が必要です。

筋肉性の痛みかセルフチェックするポイント

-

痛む位置が押した時のみはっきり分かる

-

揉んだり温めると和らぐ

-

日常動作によって悪化や軽減が見られる

神経圧迫、特に胸郭出口症候群の症状と診断基準

神経の圧迫で生じる胸郭出口症候群は、鎖骨下や周囲の神経・血管が狭い空間で圧迫されることによって起こります。代表的な症状として、鎖骨の下を押すとズーンとした痛み、肘から手先にかけてのしびれやだるさが出ることが多いです。特に荷物を持つ、腕を上げる、長時間のデスクワークなど同じ動作の繰り返しが誘因となりがちです。

診断のセルフチェック

-

痛みとともに手や指のしびれがある

-

腕を頭上に上げると症状が強くなる

-

鎖骨下から脇へ放散する痛みが出る

困った症状は早めに整形外科で相談してください。

リンパ節腫脹による痛みの生じ方と鑑別法

リンパ節が腫れて押すと痛い場合、風邪や感染症、免疫の異常反応が多くみられます。鎖骨下のリンパ節は浅い位置にあり、腫れると指で押すとコリコリした感触や軽い痛みを感じます。まれに悪性腫瘍や乳がんなどの重篤な疾患が隠れていることもありますので、次の点に注意してください。

| 鑑別ポイント | 良性 | 注意が必要 |

|---|---|---|

| 痛み方 | 押すと痛い・熱感 | 無痛〜ぼんやりした痛み |

| 腫れの持続期間 | 1〜2週間で消退 | 2週間以上持続・大きくなる |

| 他症状 | 発熱・倦怠感 | 体重減少・夜間発汗・進行性変化 |

気になる場合は内科や乳腺外科で相談しましょう。

内臓疾患が関連する場合の特徴と鑑別ポイント

内臓疾患が鎖骨の下に痛みを及ぼすことがあります。肺や心臓、胃からくる痛みは、深呼吸や咳、体の動きによらず持続的だったり、強い圧迫感や息苦しさを伴うことが特徴です。とくに、片側のみの痛みや、呼吸困難・胸部の圧迫感がある場合は緊急を要する可能性があります。

注意すべきサイン

-

息苦しさや胸の圧迫感、動悸

-

発熱や長引く咳を伴う

-

突然の激しい痛みとともに冷や汗や吐き気が現れる

症状があてはまる場合は速やかに医療機関を受診することが重要です。

押すと痛い鎖骨の下の痛みの症状別セルフチェック法と受診判断基準

鎖骨の下を押すと痛む症状は、肩こりや筋肉の緊張、リンパ節の腫れ、神経圧迫、骨折、炎症など多様な原因が潜んでいます。痛みの種類や発生場所、左右差、呼吸や動作との関連性を整理し、適切にセルフチェックしながら、医療機関受診の必要性を見極めることが大切です。

痛みの性状(鋭い・鈍い・しびれ伴うなど)の具体的診断のポイント

痛みの感じ方や併発症状は原因の特定につながります。以下のポイントをチェックし、ご自身の状態に当てはめてみましょう。

| 痛みの性状 | 代表的な原因 | 伴う症状 |

|---|---|---|

| 鋭い痛み | 打撲、骨折、脱臼 | 腫れ、変形、赤み |

| 鈍い痛み | 肩こり、筋肉疲労、ストレス | コリ感、だるさ |

| しびれを伴う | 神経圧迫(胸郭出口症候群など) | 手先のしびれ、感覚低下 |

| ピリピリ・ジンジン | 肩の神経炎、帯状疱疹 | 発疹や皮膚の異常 |

強い痛みやしびれ、手の動きに違和感を感じる場合は、神経系疾患や外傷のリスクが高まるため早期受診が重要です。

押すと痛いが強まる動きや呼吸との関連性チェックリスト

ある動きや姿勢、呼吸で痛みが強くなる場合には、筋肉・関節・神経の異常が原因のことが多いです。セルフチェックリストで該当箇所を確認し、状況に応じて対処しましょう。

-

肩を動かす、物を持ち上げると痛みが強まる

-

デスクワークや悪い姿勢の後にコリが強くなる

-

咳や深呼吸で痛みが急に強くなる

-

痛む部位を軽く押すだけでも痛みが鋭く広がる

-

左右どちらかに痛みが偏っている

該当する症状が複数ある場合、筋肉や靭帯の損傷、鎖骨周辺の神経圧迫が疑われます。

すぐに医療機関へ相談すべき赤旗症状とその見分け方

次のような症状が現れた場合は、放置せず早急に受診が必要です。特に重篤な病気や合併症のサインを見逃さないため下記をしっかり確認しましょう。

| 赤旗症状 | 想定される疾患例 |

|---|---|

| 痛みが日に日に強くなる | 骨折、腫瘍、重篤な感染症 |

| 激しい腫れや発熱を伴う | 急性骨髄炎、蜂窩織炎などの感染症 |

| 息苦しさや呼吸困難、胸の圧迫感 | 肺気胸、肺腫瘍、心臓疾患 |

| しびれ・麻痺・運動障害が進行する | 胸郭出口症候群、神経系の異常 |

| リンパ節の腫れやしこりが長期間消えない | 悪性リンパ腫、乳がんの転移、がん転移 |

これらの症状は、整形外科・内科・呼吸器科への早めの相談が安全です。鎖骨下の痛みに加え、全身症状や急激な変化が見られる場合、自己判断せずすぐ医療機関で原因究明を受けることをおすすめします。

鎖骨の左右・部位別で異なる痛みの原因と特徴的な症状の見極め方

右鎖骨の下は押すと痛い場合に考えられる病態の特性

右鎖骨の下を押したときの痛みには、外傷や筋肉、神経、リンパ節の問題などさまざまな原因が潜んでいます。特に多いのは筋肉の緊張や肩こりによるものですが、スポーツや転倒時の外傷、肋骨や鎖骨の骨折も考えられます。右側に多い特徴として、利き腕の使い過ぎやデスクワークがきっかけとなるケースがよく見られます。

強い痛みや腫れ、変形がある場合は骨折の疑いが高まり、手のしびれを伴う場合は胸郭出口症候群や神経の圧迫も視野に入ります。加えて、右鎖骨下リンパ節の腫れがあると、感染症やまれに腫瘍なども疑われるため、症状の持続や悪化には十分注意しましょう。

| 主な原因 | 主な症状 | 受診の目安 |

|---|---|---|

| 筋肉疲労・肩こり | 重だるさ・押すと鈍い痛み | セルフケアで改善しなければ受診 |

| 転倒やスポーツによる骨折・打撲 | 強い痛み・腫れ・可動制限 | 早めの整形外科受診 |

| 胸郭出口症候群 | しびれや冷感・痛み | 継続時は専門医を受診 |

| リンパ節炎・腫瘍 | 押すと違和感・しこり・発熱 | 早期受診が必要 |

左鎖骨の下は押すと痛い時の特徴と内臓疾患リスクの関連性

左鎖骨の下の痛みは、筋肉や骨の問題のほか、内臓疾患との関連も否定できません。特に狭心症や心疾患が左側の鎖骨下に放散痛として現れることがあるため、圧迫感や息苦しさ、胸痛などが同時に出る場合は非常に注意が必要です。

また、左側でも肩こりやストレス性筋緊張、リンパ節炎、乳腺の炎症などが見られます。乳がんや腫瘍でもリンパ節の腫れや痛みが現れやすいため、しこりや腫れ、熱感が伴う場合は早めに医療機関での精査が必要です。

リストでチェックしたいポイント

-

左側の押すと痛い部位にしこりや腫れがある

-

息苦しさや胸痛、発汗を伴う

-

痛みが持続・悪化する

-

乳房や脇に異常を感じる

これらに1つでも該当する場合、速やかに受診しましょう。

鎖骨のくぼみや腫れが押すと痛い場合の詳細解説

鎖骨のくぼみ部分や腫れが押すと痛いときは、リンパ節の腫脹や炎症、鎖骨周辺の筋肉や腱への負担、まれに骨折や脱臼が原因となります。風邪や感染症の後はリンパ節が一時的に腫れることも多いですが、しこりが硬い・動きにくい・長引く場合は、悪性(腫瘍)の可能性も考えましょう。

特に鎖骨上や鎖骨下リンパ節がしこりとして目立つ場合、次のポイントを参考に観察してください。

| 状態 | チェックポイント |

|---|---|

| 押すと柔らかく痛い | 感染や炎症が多い |

| 押しても固く無痛 | 悪性や慢性的な疾患を疑う |

| 腫れや発赤、発熱がある | 医療機関受診を推奨 |

また、腫れに加えて発熱や全身症状がみられる場合は早めの診断が重要です。

部位別の痛みの違いから原因を推察する方法

部位別に痛みの特徴を把握することで、原因の推察がしやすくなります。鎖骨の下、くぼみ、出っ張り部分など痛みの位置による代表的な原因は、以下の通りです。

- 鎖骨の下中央:筋肉疲労や姿勢不良による肩こりや胸郭出口症候群

- くぼみ部分:リンパ節腫脹、ストレスや免疫低下による炎症

- 出っ張り部分や端:骨折や打撲、関節炎など

セルフケアで痛みを判断する際のポイント

-

日常的な使いすぎや運動後なら筋肉や腱、姿勢起因の負担

-

しこりや腫れ、熱感や持続的な痛みならリンパ節や骨の異常

-

急激な強い痛みや変形、しびれを伴う場合は骨や神経の疾患

特に症状が長引く場合や不安を感じた場合は、整形外科や内科での専門的診断が安心です。

日常生活・生活習慣が鎖骨下の痛みに与える影響とその対策

鎖骨の下は押すと痛い肩こり・姿勢不良が引き起こす痛みのメカニズム

日常生活の中で鎖骨の下を押すと痛む場合、肩こりや姿勢不良が大きな原因となっていることが多いです。長時間デスクワークやスマホ操作による前かがみ姿勢を続けると、鎖骨下の筋肉や神経に余計な負担がかかり痛みやコリとして現れます。特に猫背や肩が前に出る姿勢では、胸郭周辺の筋肉が緊張しやすく、圧迫された神経によって痛みが生じることもあります。また加齢や運動不足で筋肉が衰えている場合も要注意です。

下記は日常で見落としがちな姿勢のセルフチェック項目です。

| セルフチェック項目 | ポイント |

|---|---|

| 長時間スマホ・パソコン作業をしている | 肩こりや鎖骨下の痛みの原因 |

| 肩の高さが左右で違う | 筋肉のバランス乱れに注意 |

| 肩が内巻き・背中が丸まっている | 猫背やストレートネックの要素 |

| 肩甲骨回りが固まって動かしづらい | 鎖骨下の動作にも影響 |

これらの項目に該当する場合、日常的に姿勢改善や軽いストレッチを取り入れることが痛み予防につながります。

ストレスや自律神経の乱れによる周辺痛の関係性

ストレスや自律神経の乱れも鎖骨の下や周辺部に痛みを生む要因です。ストレスが溜まると体は持続的な緊張状態になりやすく、筋肉が硬直します。これが肩こりや首こりだけでなく、鎖骨の下付近にも痛みとして表れるのです。また自律神経が乱れると血流やリンパの流れが滞り、むくみや違和感を覚える場合もあります。

特に、下記のような症状を感じた場合はストレスや自律神経の影響も疑いましょう。

-

夜間や天候の変化で痛みが強まる

-

深呼吸や会話中でも違和感がある

-

なんとなく倦怠感やイライラが強い

このような心身の状態に気づいたらリラクゼーションや趣味の時間、適度な運動で自律神経の安定を図ることが大切です。

生活習慣改善で期待される鎖骨下の痛み軽減効果

生活習慣を見直すことで、鎖骨下の痛みは大きく軽減できることが多いです。姿勢を意識し、天井を見るストレッチや肩甲骨の体操、適度なウォーキングを習慣化すると、筋肉の柔軟性が高まり血流も改善します。

痛み軽減のために取り入れるべき生活習慣は以下の通りです。

-

日に数回の肩回しストレッチを行う

-

デスクワーク中は1時間ごとに少し体を動かす

-

入浴で筋肉を温め血行を良くする

-

十分な睡眠を心がける

-

バランスの良い食事で栄養を取る

鎖骨の下を押すと痛みがある方は、日常生活の小さな工夫で症状が軽減する可能性が高いです。痛みが長期間続く場合は、無理をせず医療機関に相談することも必要です。

自宅でできる鎖骨下の痛みのセルフケアと適切な予防方法

鎖骨の下を押すと痛みを感じる場合、毎日のセルフケアだけでなく正しい知識と予防が大切です。痛みの程度や発生原因を把握し、ご自身の状態に合ったケアを実践しましょう。生活習慣や姿勢の見直しも、痛みや不快感の軽減、再発防止に役立ちます。

下記の内容を参考に、日常生活の中で実践してみてください。

| セルフケア方法 | ポイント | 禁忌・注意点 |

|---|---|---|

| マッサージ | 優しく円を描く | 炎症・腫れ・強い痛みはNG |

| ツボ押し | 痛みの出ない強さで | 過度な刺激は避ける |

| ストレッチ | 可動範囲を意識 | 急激な動作は控える |

| 市販薬の使用 | 説明書をよく読む | 体質に合わない場合は中止 |

鎖骨の下は押すと痛い場合のマッサージとツボ押しの正しいやり方・禁忌

鎖骨下の痛み対策としてマッサージやツボ押しは有効ですが、正しいやり方を守りましょう。

-

鎖骨の下部分を指の腹でやさしく円を描くようにマッサージすることでリンパの流れを促進します。

-

肩こりや腕の疲労感がある場合は、「押すと気持ちいい」程度の圧でくぼみ部分(鎖骨下リンパ節付近)を親指で3秒ほどゆっくり押し、ゆるめる方法が効果的です。

禁忌事項も要注意です。

-

腫れや発熱、激しい痛みがあるときのマッサージ・ツボ押しは避けましょう。

-

痛みが強い場合や症状が増悪する場合は、速やかに専門機関を受診してください。

効果的なストレッチと筋力トレーニングの実践例

日常的なストレッチと筋力トレーニングは、肩こりや筋肉の緊張による鎖骨下の痛み予防に効果的です。デスクワークやスマホ操作で同じ姿勢が続いたときは、以下の例を実践してみてください。

-

首をゆっくり左右に倒し、首筋から鎖骨までの筋肉を伸ばす

-

両肩を上げて5秒キープ→ゆっくり下げるを3回繰り返す

-

手を後ろで組み、胸を開きながら肩甲骨を寄せる動きを行う

-

セルフでできるゴムバンドやペットボトルを使った軽度な負荷のトレーニングもおすすめ

無理は禁物で、痛みや違和感を感じたら即中止してください。

市販薬の具体的な活用法と使用時の注意点

市販薬は症状に応じて鎮痛剤や湿布薬を一時的に利用できます。痛みが軽度な場合、軽い炎症に有効な成分配合の貼付薬や、手軽に服用できる一般的な鎮痛薬が役立つことがあります。

-

パッケージ記載の用法・用量を必ず守る

-

皮膚が弱い場合やかぶれやすい人は貼付薬の使用に注意

-

長期連用や複数薬剤の同時使用は避ける

体質や持病、他の薬剤との相互作用がある場合は医師または薬剤師に相談することが大切です。

セルフケアでは改善しない場合の受診のタイミング

鎖骨の下の痛みが続いたり、次のような症状がある場合はすぐに医療機関を受診しましょう。

-

痛みが一週間以上改善しない

-

痛みが突然激しくなった、範囲が拡大した

-

腫れや発熱、皮膚の赤みやしこり、血行障害の兆候(手のしびれ、冷感など)がある

-

息苦しさ、胸の痛み、めまいが伴う

受診時は整形外科や内科が一般的です。違和感や不安を放置せず、早めの対処が回復への第一歩となります。

医療機関での検査・診断の流れと治療法 – 鎖骨下の痛みの原因別対応

鎖骨の下は痛い場合に受診推奨の診療科と選び方

鎖骨の下を押すと痛い場合、まず整形外科を受診するケースが多いです。特に外傷や肩こり、筋肉・関節の症状が考えられる場合は整形外科が適切です。リンパの腫れやしこり、発熱を伴う場合は内科や血液内科の検討も有効です。しびれや脱力、呼吸が苦しい場合は神経内科や呼吸器科の受診も重要です。以下に、症状ごとの診療科の選び方をまとめます。

| 症状 | 推奨される診療科 |

|---|---|

| 強い痛み・外傷・変形 | 整形外科 |

| しこり・腫れ・発熱 | 内科、血液内科 |

| しびれ・脱力 | 神経内科、整形外科 |

| 息苦しさ・咳・体重減少 | 呼吸器科、内科 |

気になる症状や痛みが数日以上続く場合、無理せず早めに医療機関を受診してください。

主な検査内容(画像診断・神経検査・血液検査など)の説明

鎖骨下の痛みの原因を特定するためには、複数の検査を組み合わせて行います。主な検査には以下のようなものがあります。

-

画像診断

- レントゲン検査:骨折や脱臼の有無、関節の異常を確認します。

- MRI検査:筋肉や神経、腫瘍の有無を詳しく調べる際に役立ちます。

- 超音波検査:リンパ節の腫れや軟部組織の状態を観察します。

-

神経検査

- 神経伝導検査:神経の圧迫や損傷を調べるために行われます。胸郭出口症候群が疑われる場合に有効です。

-

血液検査

- 感染症や炎症、腫瘍マーカーの有無を調べるために実施します。リンパ節の腫れや全身症状が見られる場合に行われます。

これらの検査結果をもとに、適切な治療方針が決定されます。検査は必要に応じて組み合わせて行われるため、医師の指示に従ってください。

痛みの原因別治療法・保存療法から手術療法までの包括的解説

鎖骨下の痛みの治療法は、原因に応じて大きく異なります。以下に代表的な疾患ごとの治療法をまとめます。

| 原因 | 主な治療法 |

|---|---|

| 筋肉・肩こり・ストレス | 温熱療法、セルフマッサージ、ストレッチ、適切な姿勢の維持、薬剤治療(市販薬や湿布) |

| 骨折・脱臼・靱帯損傷 | 安静、固定、場合によっては手術、リハビリテーション |

| 胸郭出口症候群 | 姿勢矯正、リハビリ、神経ブロック注射、重症例では手術 |

| リンパ節腫脹・炎症 | 原因の特定後、抗生剤や抗炎症剤、稀に手術 |

| 腫瘍・悪性疾患 | 専門医による総合的な治療(手術、薬剤、放射線治療など) |

自宅療法は痛みが軽度かつ一時的な場合のみ有効です。重症化や長引く症状があれば、必ず専門医の診断を受けてください。

長期的な症状管理と再発予防のポイント

鎖骨下の痛みは、慢性化や再発を予防するための日常的な管理も重要です。再発防止のためのポイントをリストでご紹介します。

-

正しい姿勢を意識する

- 長時間の猫背や片側の肩に負担をかける姿勢は避けましょう。

-

定期的なストレッチや適度な運動

- 肩甲骨や鎖骨周辺の筋肉を伸ばすことで筋肉の緊張を予防できます。

-

生活習慣の見直し

- ストレスや過労は筋肉の緊張や循環不良を招くため、十分な休息と睡眠も意識してください。

-

セルフチェックの習慣化

- 鎖骨周囲やリンパの腫れ、異常な痛みがないかを定期的にチェックしましょう。

長引く痛みや異常を感じた場合は早めに医療機関で相談し、適切な管理を行うことが健康維持につながります。

鎖骨の下の痛みで疑うべき重篤疾患と早期発見のためのポイント

乳がんやリンパ腫など腫瘍性疾患による痛みの特徴

鎖骨の下を押すと痛い場合、乳がんやリンパ腫などの腫瘍性疾患が原因のことがあります。特にリンパ節が腫れると、鎖骨の下やくぼみ部分にしこりや圧痛を感じることが多いです。片側だけに結節や硬い腫れが現れる、しこりが次第に大きくなる、触ると動きにくい、周囲がゴリゴリするなどの特徴があります。

乳がんの場合は、乳房だけでなく鎖骨の下のリンパ節にも転移しやすく、痛みや違和感、腫れを伴うのが特徴です。リンパ腫では、体重減少や発熱、寝汗など全身症状を合併するケースもあります。

| 疾患 | 痛みの特徴 | 伴う症状 |

|---|---|---|

| 乳がん | 押すと鈍い痛み | しこり、腫れ、乳房の変化 |

| リンパ腫 | しこりの圧痛 | 発熱、寝汗、体重減少 |

違和感や痛みが続く際は早期に医療機関を受診し、専門的な画像検査・診断を受けることが重要です。

気胸や狭心症など命に関わる内臓疾患の見逃せない症状

鎖骨の下の痛みが現れる背景には、気胸や狭心症など、早期対応が必要な重大な内臓疾患が隠れている場合があります。特に急な息苦しさ、鋭い胸痛、冷や汗、動悸を伴うときには注意が必要です。気胸では、肺がしぼむことで軽い圧痛から激しい痛み、呼吸のしづらさや咳が出ることがあります。

狭心症では左の鎖骨下付近に締めつけられるような痛みや圧迫感が出現し、時に肩や腕、首まで広がることも。これらは心臓や肺の疾患が原因で、放置して悪化すると命に関わるリスクがあります。

| 症状 | 疑われる疾患 | 受診の目安 |

|---|---|---|

| 強い息苦しさ | 気胸、肺疾患 | 至急受診 |

| 圧迫感、冷や汗 | 狭心症、心疾患 | 救急受診が推奨 |

痛みが急に強くなった場合や他の症状が併発したら、早めに救急外来へ相談することが大切です。

息苦しさや強い腫れを伴うときの緊急対応の目安

鎖骨の下が押すと痛いだけでなく、呼吸困難や著しい腫れ、赤み、発熱が伴う場合は緊急性が高まります。誤ったマッサージや自己判断で悪化するケースもあるため、経験したことのない異常を感じたら速やかに受診しましょう。

緊急受診の目安リスト

- 呼吸が苦しい、息を吸うだけで痛む

- 鎖骨周囲が短時間でパンパンに腫れる

- 皮膚が熱を持ち赤くなる、発熱が続く

- 意識がぼんやりする、冷や汗が止まらない

これらの症状は肺塞栓、感染症、悪性腫瘍の急速進行など、即時の対応が必要な疾患と関連するため、安全のため迷わず救急外来を利用してください。

早期発見で改善率を上げるための鑑別診断指針

鎖骨の下の痛みは、腫瘍性疾患、内臓疾患、整形外科的疾患(骨折・脱臼)、筋肉や神経のトラブルなど多岐にわたるため、的確な鑑別診断が何より重要です。

以下のチェックポイントを活用し、正確な原因特定および早期対処に役立てましょう。

・痛みの部位が左右どちらか、中央か

・押しても動かしても痛いか、安静時にも痛いか

・しこりや腫れ、色の変化があるか

・熱感や皮膚症状、しびれ・冷感を伴うか

・運動や外傷の有無、生活習慣(喫煙、デスクワークなど)

特にしこりや腫れ、熱感、長期間改善しない痛みがあればすぐ受診し、医師による画像・血液検査を受けましょう。自己判断や市販薬に頼らず、適切な医療判断に繋げることが痛み解消への第一歩となります。

検索されやすい細かい疑問と回答を網羅したQ&A形式での症状整理

痛みの原因・病院受診・セルフチェック・生活習慣に関する頻出質問を包括

Q1. 鎖骨の下を押すと痛い原因は何ですか?

鎖骨の下を押したときに痛みが出る原因はさまざまです。代表的な原因には、筋肉の緊張や肩こり、神経の圧迫(胸郭出口症候群)、リンパ節の腫れ、肋骨や鎖骨の骨折・打撲、関節や周囲の炎症、まれに腫瘍や内臓疾患が含まれます。強い痛みや腫れ、発熱、しびれが伴う場合は早めに受診しましょう。

Q2. どの科に行けばいいですか?

多くの場合は整形外科が適切ですが、しこり・リンパの腫れや原因不明の症状では内科や皮膚科、しびれや脱力がある場合は神経内科を選択します。迷った時はまずかかりつけ医や一般内科に相談しても大丈夫です。

Q3. セルフチェックの方法は?

押した時の痛み以外に、以下の点を確認しましょう。

-

腫れや赤みがある

-

しびれや感覚異常がある

-

腕を動かした時にも痛む

-

呼吸や咳でも痛む

これらがある場合は自己判断せず医療機関へ相談してください。

左右・部位別の特徴、セルフケアの効果と注意点に関する詳細なQ&A

Q4. 鎖骨の下が右・左で痛む場合、原因は異なりますか?

痛みが左右で異なる場合、片方に限った骨折や外傷、リンパ節の腫れ、筋肉のコリ、稀に内臓疾患など原因は多岐にわたります。右側の場合は肝臓や胆嚢、左側の場合は心臓や乳腺など内臓の関連も考慮されます。不安な場合は早めの受診が大切です。

Q5. マッサージやストレッチで改善できますか?

筋肉の緊張や肩こり、デスクワークが原因なら、マッサージや鎖骨下のストレッチは効果的です。

-

鎖骨下の周囲をやさしくほぐす

-

肩回しや深呼吸で緊張を解く

ただし、激しい痛みや腫れ、しこり、しびれがあるときは無理にマッサージを行わず受診してください。

Q6. リンパの腫れがあった場合の対処法は?

リンパ節が腫れて押すと痛む場合、風邪や感染症が多いですが、しこりが大きくなったり、熱感や長期化、全身のだるさがある時は必ず医師に相談しましょう。

症状悪化時の対応や緊急性判断についての質問も反映

Q7. すぐに病院へ行くべき症状は?

-

強い痛みや腫れ、変形

-

呼吸困難や胸の痛み

-

発熱・発赤・しこりの増大

-

手・腕のしびれや脱力

上記の場合はできるだけ早く受診が必要です。

Q8. 日常生活で痛みを和らげる方法は?

-

姿勢を正す

-

長時間の同一姿勢を避ける

-

適度なストレッチや運動をする

-

違和感があれば無理をせず休む

痛みが続く場合や悪化する時は早期に医療機関で相談しましょう。

鎖骨の下に痛みが出る場合、ご自身の症状を冷静に観察し、適切な対応を心がけてください。

研究・専門家の知見に基づいた鎖骨の下は押すと痛い症状の総括と対処への道筋

最新医学情報をもとにした信頼性の高い解説

鎖骨の下を押すと痛い症状には多様な原因が考えられます。主な原因を整理した表を活用し、それぞれの特徴を理解することが大切です。

| 主な原因 | 特徴・症状 | 注意点 |

|---|---|---|

| 筋肉の緊張・肩こり | 疲労やデスクワークで悪化、押すと鈍痛 | ストレッチ・姿勢矯正で軽減可能 |

| 神経の圧迫(胸郭出口症候群) | 痛みに加え、手のしびれや脱力感が出現する | 長期間続く場合は早めの受診が必要 |

| 骨折・打撲・脱臼 | 転倒や衝撃後に激しい痛みと腫れ | 変形がある場合、速やかに医療機関へ |

| リンパ節の腫れ | 押した時に鈍い痛み。発熱や全身症状を伴うことも | 腫瘤が持続する場合は専門医の診察を推奨 |

| 内科的疾患(感染症・腫瘍等) | 長期間持続。息苦しさや痺れなどの全身症状 | 痛みが強い、持続する場合は検査が必須 |

鎖骨の下は日常生活で意外と負担がかかりやすい部位であり、例えば長時間同じ姿勢を続けるデスクワークやストレスによる筋肉の緊張、スポーツや事故での外傷など日常のささいな習慣がきっかけとなることがあります。また、「右だけが痛い」「左がより強く痛む」といった左右差の症状や、押すとゴリゴリした感触やリンパの膨らみを感じる時も注意が必要です。

近年は胸郭出口症候群など神経の圧迫症状によるケースも増えており、手のしびれや握力低下を伴う場合は、整形外科や神経内科の受診が推奨されます。

適切な対応がもたらす健康改善の展望と安心感の提供

症状の多くはセルフケアと早期対応で軽快します。セルフケアの方法としては以下が挙げられます。

-

鎖骨周辺を温める、または冷やす

-

肩や首、胸のストレッチや軽めのマッサージ

-

長時間同じ姿勢が続かないよう意識する

-

日々の姿勢改善やデスク環境の見直し

-

明らかな外傷や変形、発熱を伴う時は速やかに病院受診

特にリンパが腫れている、しこりがある、息苦しいなどの症状がある時は、自己判断を避けて医療機関へ相談しましょう。

症状パターン別の対処法は下記の通りです。

| 症状タイプ | 推奨される行動 |

|---|---|

| 押すと軽く痛み・こりがある | ストレッチ、姿勢改善、温罨法 |

| 突然の激痛・腫れ・変形がある | すぐに整形外科や救急受診 |

| 手のしびれ・脱力感がある | 早めに神経内科・整形外科受診 |

| 熱や全身症状、しこりが続く | 内科または専門医診察で精密検査 |

日常的な疲労や肩こりによるものなら、生活改善やセルフケアで改善が期待できます。一方で、症状が長引く・悪化する・左右差が強い場合や、不安を感じた時は速やかな専門医への相談が安心への第一歩です。正しい知識と落ち着いた判断で、健康な毎日へと繋げることが可能です。